Реформатор и законотворец – об Абае, которого мы познали не полностью

Мы привыкли воспринимать Абая Кунанбаева как поэта и мыслителя

Образ Абая Кунанбаева в массовом сознании во многом связан с романом «Путь Абая». Однако за литературным образом стоит реальный человек – поэт, философ, отец, а также миротворец и волостной управляющий. В беседе с заведующим государственным музеем-заповедником «Жидебай-Бөрілі» имени Абая Куатом Киыкбаем Azattyq Rýhy попытается показать поэта с другой стороны, как правителя и законодателя, знатока казахского и российского права, человека, стремившегося изменить общество.

– Сегодня Абая чаще всего вспоминают как поэта. Но как вы оцениваете его деятельность как общественного деятеля и управленца?

– Мы привыкли говорить об Абае в основном через призму литературы, но его служба в качестве болыса (глава волости – административно-территориальной единицы Российской империи, избираемый или назначаемый для управления и сбора налогов – AR) и участие в политической жизни того времени изучены не полностью. Архивные материалы до конца не введены в научный оборот. Это серьёзный пробел, который нужно восполнять не только в юбилейные годы, а на постоянной основе.

В XIX веке болыс – это должность, требующая умения вести переговоры, улаживать конфликты и одновременно исполнять законы Российской империи. Абай четыре раза избирался болысом:

- 1866–1868 годы в волость Күшік Тобықты. Молодой Абай только учился искусству управления. В архивах сохранились жалобы на его излишнюю мягкость. Но уже тогда проявилась его характерная черта – стремление решать споры через призму справедливости, а не родственных связей.

- 1872–1874 годы – Күшік Тобықты. Здесь мы видим уже зрелого политика. Именно в этот период он начинает работу над «Қарамола жарлығы». Любопытно, что в переписке с губернатором он последовательно отстаивает право казахов на собственное правосудие.

- 1876–1878 годы – Қоңыр Көкше. Пик его реформаторской деятельности. Он впервые вводит систему письменного делопроизводства в волости, что было невиданным новшеством.

- В 1893 году назначен указом Семипалатинского губернатора управителем Шынгыcской волости. Четвертый срок особенно показателен: местные жители сами написали коллективное прошение о его назначении, называя его «единственным, кто может нас рассудить по совести».

Он был не просто администратором, он боролся с барымтой, искал справедливое решение даже в сложных спорах, часто помогал обиженным, отличался щедростью.

– Как вы считаете, какие принципы управления Абая особенно актуальны для современного Казахстана?

– Я бы выделил три фундаментальных принципа. Диалог культур. Абай показал, что можно сохранять национальную идентичность, перенимая лучшее у других. Его переводческая деятельность – не просто литературные опыты, а модель культурной политики.

Также баланс традиций и модернизации. «Қарамола жарлығы» – блестящий пример того, как реформировать право, не ломая традиционного уклада.

И его знаменитое «Түзетпек едім заманды» («Стремился изменить время» – AR) – это кредо настоящего лидера. Абай понимал, что суть элиты не в привилегиях, а в ответственности перед народом.

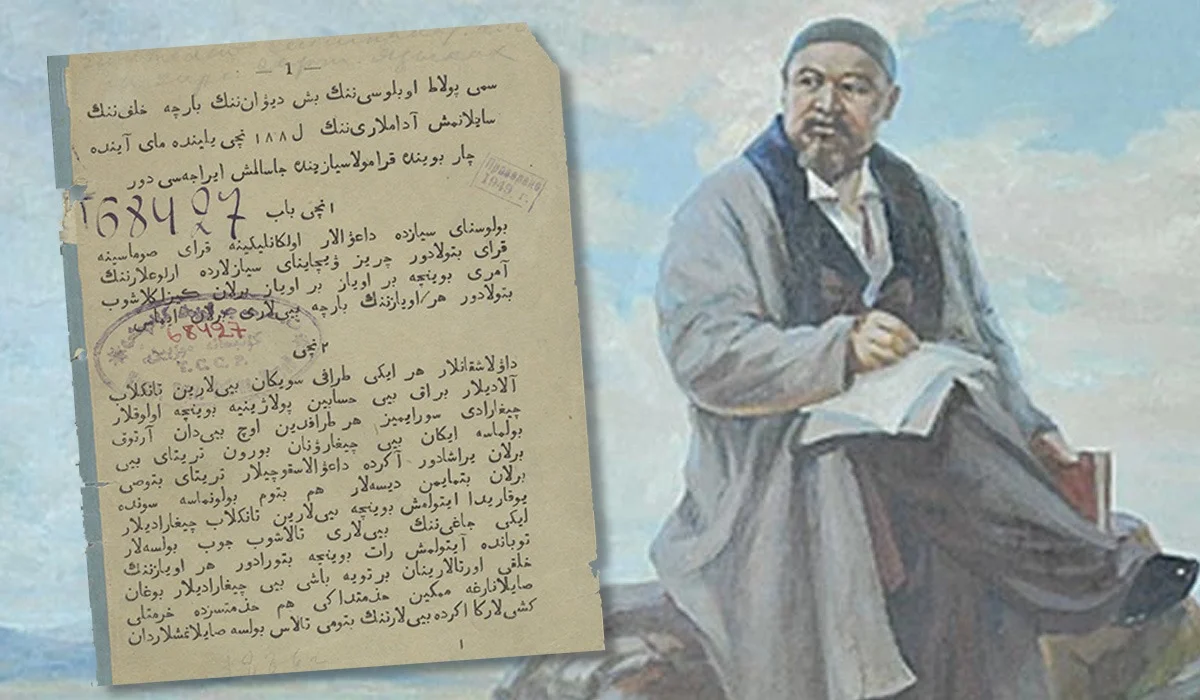

– Одним из ключевых моментов его деятельности стал «Қарамола жарлығы». Расскажите о нём подробнее.

– В 1885 году на съезде в Карамоле Абая избрали верховным судьёй. Он лично составил устав, который в 1886 году был издан в Казани. Этот документ — яркое свидетельство его правовой эрудиции.

Главная особенность уложения – это удивительный синтез трех правовых традиций:

- Основ казахского обычного права (особенно в вопросах землепользования)

- Передовых норм Российской империи (в уголовном праве)

- Собственных новаторских идей Абая

Абай прекрасно знал казахские правовые кодексы — «Жеті жарғы», «Есім ханның ескі жолы», «Қасым ханның қасқа жолы», — и одновременно изучал российское законодательство. Он видел, что многие нормы империи вступают в противоречие с казахскими обычаями и могут вредить обществу. Поэтому его задача была адаптировать российские законы так, чтобы они не ломали традиции. В уставе он отдельно выделил вопросы прав женщин, запрет на чрезмерные наказания, замену каторжных ссылок за мелкие проступки более мягкими мерами. Смысл был в том, что закон должен служить людям, а не давить их.

– Можете привести конкретные примеры таких новаций?

– Абай действительно разработал уникальный свод законов. После долгих исследований архивных материалов мы можем утверждать, что это была настоящая правовая революция для своего времени.

Возьмем несколько показательных статей:

- Статья 7 полностью запрещала барымту, называя ее «пережитком, позорящим народ»;

- Статья 12 вводила принцип индивидуальной ответственности вместо родовой;

- Статья 19 регламентировала права женщин при разделе имущества, что было беспрецедентным для того времени

Но самое главное – это философия документа. Абай сумел создать правовую систему, которая, с одной стороны, не противоречила российским законам, а с другой – защищала интересы простых казахов от произвола как царских чиновников, так и местных биев.

– Какое влияние оказала семья и воспитание на его стиль правления?

– Его отец Кунанбай был уважаемым и строгим правителем. В художественных произведениях, например, в романе «Путь Абая», его часто изображают как сурового, даже жестокого человека. Но в реальности его строгость была продиктована необходимостью управлять большим родом и поддерживать порядок в непростое время.

Абай перенял у отца умение слушать разные стороны, учитывать мнение старейшин, но при этом принимать решение, исходя из закона и справедливости.

– Мы знаем, что Абай получил образование в медресе Ахмет Риза. Что это ему дало?

– Здесь важно понимать: медресе того времени нельзя рассматривать в контексте современных медресе, где изучают только религиозные дисциплины. В медресе XIX века преподавали широкий спектр наук: грамматику, риторику, математику, историю, основы философии.

Абай получил там фундаментальное образование. Он изучал арабский, персидский, турецкий языки, что впоследствии позволило ему читать произведения Востока в оригинале. Это образование стало важной основой и для его правовой, и для литературной деятельности.

– Абай занимался творчеством наряду с управлением?

– У Мухтара Омархановича Ауэзова есть большая монография об Абае Кунанбаеве. Там сказано, что у Абая было три главных источника, откуда он черпал знания и вдохновение. Первый – это глубокое освоение казахской народной устной литературы. Второй — восточная культура. И третий – знакомство с западноевропейской классикой через русских поэтов и писателей. В медресе Абай овладел всеми доступными на тот момент науками. Можно сказать, что к четырнадцати годам он освоил объём знаний, который сегодня дают университеты.

У него был очень чёткий порядок в развитии творчества. Сначала он занимался переводами Пушкина, затем Лермонтова, потом Крылова. Эти переводы стали для него школой и, как он сам говорил, позволили осмыслить формы, идеи и язык мировой литературы. Он не просто переводил, а глубоко анализировал тексты, вникал в структуру, язык, идеи. Этот опыт стал основой для его собственных авторских произведений. Только в последние десять лет жизни он начал писать оригинальные тексты, опираясь на выводы и умозаключения, сделанные на основе предыдущей переводческой практики.

Так появились его «Слова назидания», как результат философского осмысления жизни и накопленного опыта.

– Он был не только автором, но и наставником?

– Да. Он создал поэтическую школу, где воспитал учеников: Шакарима, Акылбая, Магауию, Кокбая, Арипa, Аcета и многих других. Он расширил жанровый и идейный диапазон казахской поэзии, ввёл философскую лирику, привнёс новые формы.

Переводы «Евгения Онегина» и произведений Крылова сделали мировую литературу ближе и понятнее казахскому читателю, сохранив при этом национальный колорит.

– Абай – фигура, о которой много говорят и пишут. Есть ли новые или малоизвестные сведения о нём?

– Этот вопрос нам задают часто. Архивные материалы, касающиеся его службы в качестве болыса и участия в общественно-политических делах, до конца не выявлены и не введены в научный оборот. Это одна из основных проблем. Мы не должны ждать юбилеев, чтобы поднимать тему Абая. Это должно быть постоянной, системной работой.

Кроме того, мало изучена связь Абая с восточной культурой. Мы часто рассматриваем его только в контексте исламской цивилизации, но его философское и культурное наследие связано и с более широким восточным контекстом. Здесь требуются специальные исследования.

– Совпадают ли его образ в литературе и реальная личность?

– Не совсем. Например, в романе «Путь Абая» Кунанбай показан суровым и даже жестоким, но в жизни он был мудрым правителем, и его строгость была необходимостью.

То же с образом жены Абая, Дильды. В художественных произведениях она часто показана в негативном свете, а в исторических источниках как умная, мягкая и уважаемая женщина, настоящая мать рода. Здесь мы должны различать художественный вымысел и историческую правду.

Мы часто утверждаем, что изучили Абая, но на самом деле до конца мы его так и не постигли. Потому что в основном мы знаем его через роман-эпопею «Путь Абая». Но это художественное произведение, а значит, оно не даёт полного и объективного портрета. Абай на своем примере показал, что можно быть и мыслителем, и правителем, и законодателем, и при этом оставаться служителем своего народа.