«С родными бывают очень жестокими»: почему пенсионеров все чаще сдают в дома престарелых в Казахстане

В Казахстане живут более 2,5 миллионов пенсионеров

Когда-то они «поднимали» детей, строили дома, мечтали о тихой старости рядом с родными. Но в реальности все больше пожилых казахстанцев оказываются в домах престарелых вдали от семьи, в стенах, где тишина звучит громче слов. В стране наблюдается тревожная тенденция: молодежь все чаще отдаляется от своих родителей, оставляя их один на один со старостью. Сколько таких одиноких пенсионеров живет сегодня в домах престарелых? Где таких учреждений больше всего, кто оплачивает их содержание и почему старость все чаще становится синонимом одиночества, разбираемся в материале Azattyq Rýhy.

Стареющий Казахстан

В Казахстане сегодня проживает более 2,5 миллионов пенсионеров – это почти каждый седьмой житель страны. При этом средняя продолжительность жизни стабильно растет: по данным на 2024 год, она достигла 75,44 лет. Очевидно, что казахстанцы стали жить дольше, но не всегда – лучше. Вместо уютной старости в кругу родных многие пожилые оказываются в домах престарелых. И часто – не по своей воле.

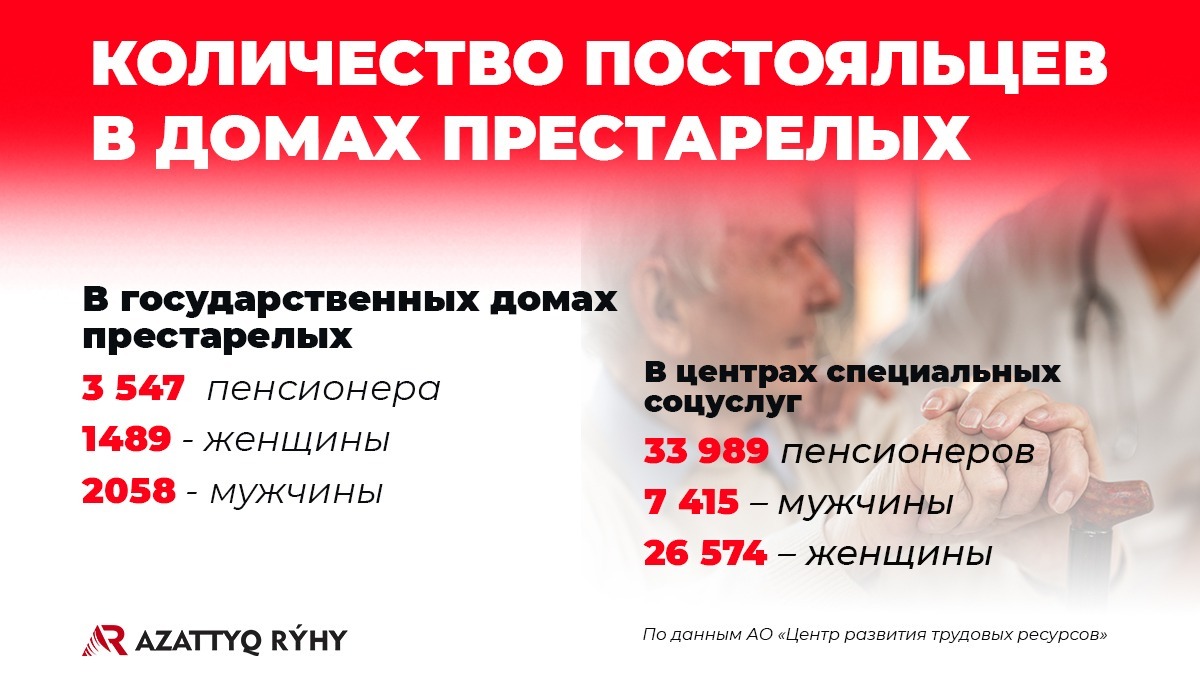

По данным Центра развития трудовых ресурсов, в Казахстане работают 45 государственных центров социального обслуживания – иначе говоря, домов престарелых. Сейчас в них коротают свои будни 3547 постояльцев. Больше всего таких домов в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Жамбылской областях.

А в специальных центрах социальных услуг (в формах стационара, полустационара, на дому и временного пребывания) сейчас проживают 33 989 пенсионеров, и в основном это женщины. Средний их возраст – 75-80 лет.

Причем важно отметить: государственные дома престарелых содержатся за счет местного бюджета и денег самих постояльцев – с них удерживают бОльшую часть пенсии.

«Действующая практика распределения пенсионных выплат для лиц, проживающих в центрах стационарного типа, предусматривает передачу части пенсионных средств на личные нужды постояльца и части – на счет учреждения. Часть пенсии направляется на содержание в учреждении, а постояльцу остается процентная доля для личных потребностей. Например, 30% - на личные нужды и 70% - в расход на содержание», - сообщили в Департаменте специальных социальных услуг Минтруда и соцзащиты населения.

Жизнь в домах престарелых

Помимо государственных работают и частные дома престарелых. По всей стране на данный момент лицензии выданы 587 организациям, которые оказывают специальные социальные услуги. Всего в них обслуживают 94 305 человек.

В одном из таких частных центров, как рассказала его директор, сейчас живут 29 пожилых людей, в основном им от 70 до 80 лет. И чаще всего они оказываются там не по своей воле.

«Причины разные: кто-то вообще одинокий, кого-то обманывают дети, кто-то не выдерживает морально, кто-то физически не может с ними справляться, кто-то после инсульта, кто-то не может памперсы менять, потому что рвотный рефлекс и очень тяжело, у кого-то просто сил нет. Например, папа или мама большие, а дети маленького роста и у них физически нет сил поднять, перевернуть и поэтому не все выдерживают. Кто-то морально не может видеть маму, которая всегда была в работе, в заботе о детях, а тут не узнает родных, делает пакости какие-то. Поэтому люди от отчаяния не могут все это выдержать и привозят сюда людей сдают. В основном к нам их привозят родственники», - рассказала директор центра «Домашняя забота» Галина Давыденко.

Проживание в центре оплачивают родственники. Пенсия стариков, как заблуждаются многие, не удерживается в счет пансионата за содержание человека. если постоялец может самостоятельно кушать и ходить в уборную, то оплата составляет 180 тысяч тенге в месяц. Если же человек полностью лежачий, то за него платят 210 тысяч тенге.

«Мы все со своей стороны делаем – гигиена, памперсы меняем. Есть те, кто рвет памперсы, размазывает на стены. Таких мы спускаем на цокольный этаж, там тепло, светло и так мы немножко перевоспитываем. Как детей наказывают – и так с нашими дедушками и бабушками. Даже когда их привозят к нам, они становятся намного спокойнее. Они понимают, что мы чужие люди, а с родными они бывают очень жестокими.

В основном наши бабулечки и дедулечки всем довольны, им все нравится. Они между собой общаются. К нам приезжают благотворительные фонды с концертами. Иногда они развлекаются, танцуют, но не все. Может быть, люди устают от жизни, где-то что-то болит и они не хотят ничего. Если бы мы их вообще не трогали и не поднимали с постели, то они бы встали, покушали и снова легли. Но мы заставляем телевизор смотреть, музыку слушать, на прогулку выводим, кто-то читает книги», - рассказывает Галина Давыденко о жизни в центре.

Каждый постоялец становится родным, говорит наша собеседница. Но особенно ей запомнился случай бабы Клавы, которую в пансионат привез единственный сын.

«После операции на позвоночник у нее начались проблемы с головой, она начала кричать, у нее появились галлюцинации. Ей как-то приснился сон, что ее сына топором по голове убили. А сын приходит. Но она говорит: это не сын, это кого-то подсылают. Мы долго с ней боролись, я разговаривала, фотографию его показывала, в конце концов, мы ее убедили. Она со мной 4 года жила и столько слез и радости было, что сын живой. Сын обещал ей, что когда выйдет на пенсию, то заберет ее домой. И действительно сдержал слово – с весны забрал ее», - рассказала директор центра.

Была еще история с 86-летним профессором с деменцией. Заботиться о нем дома стало невозможно – мужчина мог подкрасться и ударить родных.

«Его сын рассказал, что последней каплей стало то, что он чуть не зарезал внука. Я сказала, что мы возьмем его в центр, но если он будет поднимать руки, то мы будем его фиксировать. Они привезли дедушку – прям ангел. Вечером хотели поменять памперс, а он размахнулся и ударил медсестру. Мы его повели в цокольный этаж. Утром я пришла к нему и спросила: будем жить мирно или вы будете лежать зафиксированным? Он сказал, что будем жить мирно. И вот он уже третий год со мной живет. Сын приехал и спрашивает, что вы с ним сделали. Но мы ничего не делали, мы не бьем, не ругаем, не кричим», - пояснила она.

Для самих стариков очень болезненным остается вопрос с визитами. У кого-то родные приходят регулярно, а кто-то месяцами не видит своих детей.

«К нам приходил мужчина, у него мама была, она уже ушла. Так он приходил ежедневно с дочкой. Он сам ее протирал, менял памперсы, а кто-то бывает в три месяца раз появится, оплату ежемесячно перечисляет и все. А если памперсники, то памперсы привезли или доставку сделали и все. А так в основном раз в неделю, в две недели. Хочу сказать: если вам приходится отдавать своих родных в пансионаты для престарелых, не забывайте о них, приходите хотя бы раз в неделю на полчаса. Как бы ни были заняты, найдите время. Ведь они все равно ждут, даже если они не соображают, даже если тебя не помнят, но они чувствуют, что пришли именно к ним и для них это большая радость. Даже конфетку, яблочко вы принесли, посидели 30 минут, поговорили ни о чем – это уже радость. Они же видят, что к кому-то приходят, а вот ко мне не приходят. А они ждут», - подчеркнула директор центра Галина Давыденко.

Наша собеседница вспомнила случай, когда к женщине никто не приехал за 3 месяца. Перед ее уходом из жизни директор позвонила ее дочери и сообщила, что мама совсем в тяжелом состоянии и зовет детей.

«Она сказала, что в субботу все приедем. Я говорю: если застанете ее живой. В субботу она в 9 часов умирает, я им звоню, а они говорят, что уже собираются. Я ответила, что вашей мамы больше нет, вы к трупу приедете. Знаете, как было обидно. Она умирала и у нее слезы текли по лицу. А когда они пришли и начали плакать, я сказала: не надо плакать тут перед бабушками и дедушками, дома будете плакать. Поэтому мое пожелание, чтобы всех в принудительном порядке заставляли приезжать и проведывать родных в домах престарелых», - убеждена Галина Давыденко.

Дорогие мои старики

Причин, по которым пожилые все чаще остаются одни и попадают в дома престарелых, по словам психологов, много и они накладываются друг на друга: психологические, материальные, социальные.

«Раньше семья воспитывала принадлежность к близким, ответственность к членам семьи. Сейчас у взрослых детей часто нет возможности или желания брать ответственность за родителей, жилье тесное, график ненормированный, раздражительность, фокус на личных потребностях. Когда человек стареет, он перестает быть нужным с точки зрения пользы: не приносит доход, у него пенсии не хватает даже на базовые нужды, не помогает физически. При этом пожилой человек не хочет зависеть от других, гордость, страх быть обузой. Социальные связи сужаются, а пожилые люди советского периода не привыкли просить помощь. В итоге они стараются дистанцироваться, и их дети – тоже. Дом престарелых в таких условиях выглядит как единственная структура, где человек не остается один», - считает психолог Людмила Должикова.

Если смотреть шире, то в обществе сегодня ценится молодость, эффективность и внешняя активность. То есть старость становится социально непривлекательной, говорит она.

«Современная культура создала новый культ «молодой старости»: бодрые пенсионеры с йогой, серфингом и бизнесом, красивыми фото в Instagram. Визуально это выглядит вдохновляюще, но психологически разрушительно для тех, кто не вписывается в этот шаблон. Людям за 60 внушают: «будь активным, будь современным, зарабатывай, путешествуй». А если ты болеешь или просто устал? Стареющее тело вынуждено изображать молодость, чтобы оставаться «приемлемым» для общества. Сегодня транслируется: ты можешь быть старым, если ты полезен, если нет – освободи место. На этом фоне пожилые уходят в изоляцию или соглашаются на дом престарелых там, где уже не нужно никому ничего доказывать или соответствовать. Это отражение современной модели жизни, построенной на рыночных отношениях и эмоциональной разобщенности поколений», - убеждена Людмила Должикова.

Порой действительно бывают ситуации, когда нужно доверить уход за родителями тем, кто сделает это лучше. Когда родной человек теряет контроль над поведением, может не узнавать близких, не соблюдать гигиену, становиться агрессивным – это уже не вопрос терпения.

«Вопрос не в том, где человек находится, а в том, есть ли у него уход, безопасность и человеческое отношение. Если учреждение предоставляет медицинскую помощь, психологическое сопровождение и теплое отношение – это более гуманно, чем оставлять больного в изоляции или под присмотром выгоревших родственников. И часто бывает, что детей разъедает чувство вины, оно формируется из установки, будто любовь измеряется физическим присутствием. На самом деле, любовь – это обеспечение достойных условий, а не героическое самопожертвование», - пояснила психолог.

Принять решение о переезде мамы или папы в дом престарелых – непросто. Но еще сложнее самим родителям. Особенно тяжело это дается тем, кто рос в культуре, где семья – главная опора.

«В большинстве случаев пожилые начинают испытывать чувство вины и брошенности, оказавшись в доме престарелых. Утрата связи с семьей воспринимается ими как потеря своей значимости. На уровне психики запускается механизм самообвинения, человек ищет причину в себе «я стал обузой», «я виноват, что болею». Это форма защиты, позволяющая сохранить представление о близких как о «хороших», даже если они дистанцировались. Чувство брошенности проявляется позже, когда проходит стадия ожидания, ведь большинство первое время верит, что их временно оставили. Когда визиты становятся редкими, наступает эмоциональное оцепенение, апатия, снижение когнитивных функций», - объяснила она.

При этом важно понимать, что сам факт пребывания в доме престарелых не травматичен, травматично отсутствие эмоциональной связи с близкими. Если семья продолжает общение, навещает, звонит, чувство вины и брошенности уменьшается.

«Даже при хорошем уходе и медицинском наблюдении эмоциональное истощение наступает, если человек ощущает себя забытым. Близким важно обеспечить регулярный контакт: звонки, письма, фотографии, короткие визиты. Для пожилого человека важна не форма, а факт внимания. Когда он знает, что о нем помнят, психика остается устойчивой. Можно организовать ритуалы. Например, звонок по воскресеньям, видеопоздравления на праздники, совместные фотоальбомы. Это помогает поддерживать идентичность человек чувствует, что он часть семьи», - заключила Людмила Должикова.

Старость – это не диагноз и не приговор. Это естественный этап жизни, на который каждый имеет право прожить достойно – в заботе, уважении и в окружении близких. Пока часть общества перекладывает ответственность на дома престарелых, важно помнить: ни один, даже самый комфортабельный пансионат не заменит теплоты родных.

Автор: Дана Мансур