Протянутая рука как профессия: сколько зарабатывают уличные попрошайки и кто за ними стоит

Нередко в этот прибыльный бизнес оказываются втянуты дети

Попрошайки на улицах стали уже привычной частью городского облика: у мечетей, на рынках, перекрестках, в подземных переходах и даже в общественном транспорте. Люди с протянутой рукой вызывают у прохожих разные чувства: жалость, раздражение, равнодушие. Кто-то дает мелочь, другие отворачиваются, третьи задаются вопросом – действительно ли они нуждаются или это стало бизнесом? Кто зарабатывает на сострадании прохожих, сколько денег можно получить, стоя с протянутой рукой, что заставляет их заниматься попрошайничеством и как можно помочь этим людям, разберем в материале Azattyq Rýhy.

Нужда, привычка или бизнес?

Для многих попрошайничество – последняя возможность выжить. Безработица, инвалидность, отсутствие документов, алкоголизм, психические расстройства или просто разрушенная жизнь – все это толкает людей на улицу.

С другой стороны, есть организованные группы, для которых попрошайничество – хорошо поставленный бизнес. Люди с «жалостливым» видом, дети, женщины с младенцами, инвалиды «работают» в смены, часто передвигаются по городу в зависимости от трафика и событий. Некоторые получают фиксированную плату, другие сдают выручку. Такие схемы процветают особенно в больших городах.

«Попрошайничество – это одна из форм зарабатывания денег, но смотря для кого. В первую очередь те, кто вынужден попрошайничать и выступать в качестве просителей, чаще всего бывают люди подневольные, которых заставляет некая группа лиц, которые хотели бы заработать легкие деньги на инвалидности людей, либо на их уязвимости – количество детей, например. А так как наше общество достаточно милосердное, многие привыкли подавать людям. Таким образом этот бизнес считается достаточно доходоприносящим», – подчеркивает председатель правления Союза кризисных центров Зульфия Байсакова.

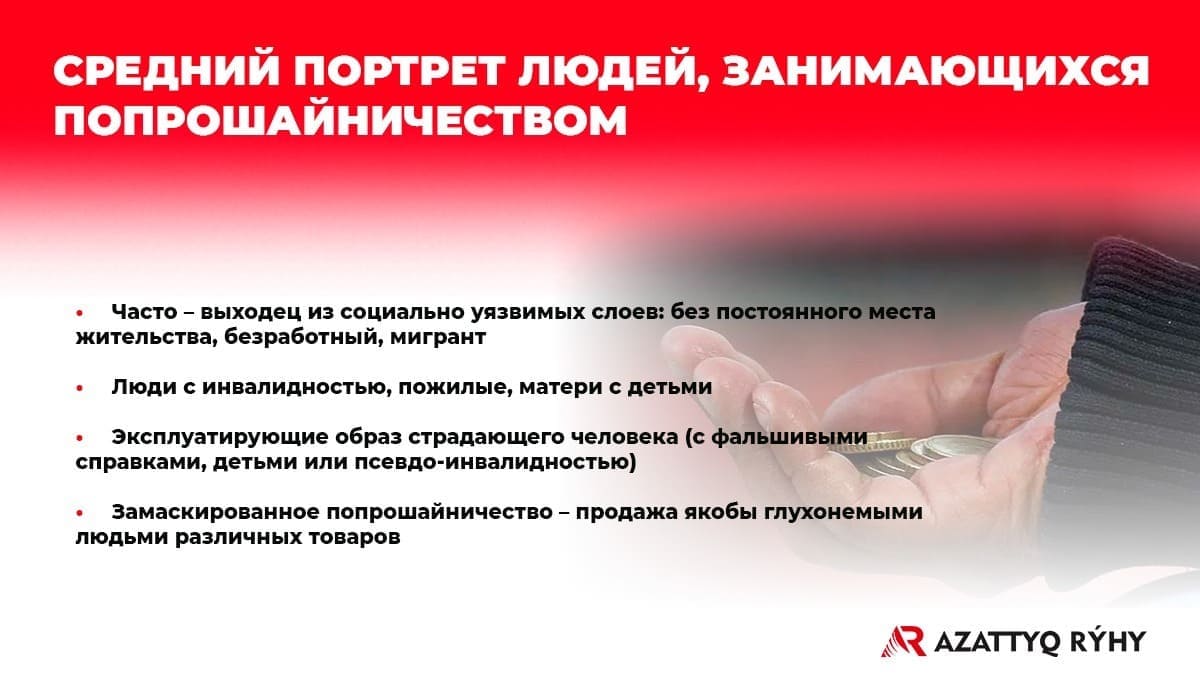

Доход уличных попрошаек во многом зависит от места их «дислокации» и внешнего образа. Наибольшее сочувствие у прохожих вызывают инвалиды, дети и женщины с младенцами на руках – им подают чаще всего. И если представить, что у одного «хозяина» «работают» 5-10 человек и каждый из них приносит в день по 5-10 тысяч тенге, несложно подсчитать, какие суммы оседают в руках тех, кто стоит за этим бизнесом. В целом же, в этой системе много разных людей. Но говоря об их среднестатистическом портрете, то, по словам эксперта, он выглядит следующим образом.

«Большей частью это женщины, потому что они вызывают больше сострадания. Особенно с маленькими детьми, спящими на улице. Замечательно, если рядом есть еще постарше ребенок 7-8 лет, который может подбежать к машине, взять деньги. Чаще всего они находятся на перекрестках улиц. Еще одна группа попрошаек – это люди с инвалидностью. Например, средних лет мужчины без правой или левой руки начиная от предплечья часто стояли. Это был бизнес, потому что они все время менялись и про них не скажешь, что спитые лица. Они неплохо одеты, но у всех ярко выраженная инвалидность, которая вызывает сострадание», – отмечает наша собеседница.

Есть еще один хорошо замаскированный вид попрошайничества: люди, выдающие себя за немых и глухих, предлагают прохожим купить дешевые товары – ручки, салфетки, брелоки. По сути, это является манипуляцией через жалость.

«Это еще одна группа попрошаек. Они просят купить у них вещь, которая стоит 50 тенге, например, за 150 тенге. Люди дают им деньги, думая поддержать их мини-бизнес, но именно так они и зарабатывают. Это разновидность попрошайничества», – считает Зульфия Байсакова.

Зачастую эти люди не могут выбраться из этой системы. Но те, у кого это получилось, находят пристанище в кризисных центрах. Один из таких примеров привела наша собеседница – к ним обратилась женщина, ставшая жертвой бытового насилия. Ее заставляли попрошайничать вместе с детьми. Выяснилось, что она никогда не работала, не имеет никакого образования и замужем за своим двоюродным братом.

«Она сама и ее дети думали, что другого способа жить нет. Когда супруг избил ее в очередной раз, она обратилась к нам. Мы полностью организовали ей помощь, а после оказанной психологической помощи она развелась с супругом. Он ее долго преследовал, потому что это был хороший источник дохода. Позже, живя у нас, она начала работать – мыть полы в ресторане и при этом неплохо зарабатывать. Удивительной была реакция ее детей, которые с гордостью говорили о том, что мама ходит на работу. Дети пошли в школу, потому что некоторые из них не ходили. Сейчас у нее все хорошо, дети рядом с ней», – рассказала Зульфия Байсакова.

Почему человек оказывается на обочине жизни и не может выбраться

Сейчас выстроены целые схемы, где благотворительность стала товаром, а слабость – инструментом манипуляции, говорит психолог Анастасия Стеблянко. Но при этом во многих случаях это не выбор, а вынужденная реальность, в которой нет другого способа выжить.

«На мой взгляд, это такой теневой бизнес, в котором работают и взрослые, и дети, и часто под контролем преступных структур. Но параллельно есть люди, которые реально выброшены из жизни – с травмами, психическими расстройствами, тяжелыми судьбами и для них протянутая рука – это последняя инстанция перед тем, как исчезнуть, умереть. Я предлагаю смотреть на реальность во всей ее полноте. И там, и там – это про боль, искажение, потеря контакта и неспособность к адаптивному взаимодействию с миром», – считает психолог.

Для многих из них попрошайничество становится моделью жизни. Человек привыкает к жалости, к роли жертвы, к легкому, пусть и унизительному способу выживания. Это состояние «выученной беспомощности», когда человек не верит, что может что-то изменить.

«Бродяжничество – в каком-то смысле это не выбор, а механизм выученной беспомощности, когда человек пережил столько отказов, перестал искать другие пути. Те люди, которые попадают на улицу, несут в себе тяжелое детство, травмы привязанности, психические расстройства, отсутствие социальных навыков и все это вкупе ведет к мнению, «что бы я ни делал – все бесполезно». С моей точки зрения, это люди с нарушенным контактом с собой, окружающими, с нарушенными границами, и они перестают чувствовать, что достойны другого. А улица становится предсказуемой средой и протянутая рука – форма контакта, пусть искаженная, но все еще попытка быть замеченным и получить хоть что-то от этого мира», – объяснила Анастасия Стеблянко.

Особенно тяжело вырваться из этого цикла тем, кто потерял социальные связи и не получает никакой поддержки. Поэтому им тяжело отказаться от такого образа жизни и своих «хозяев».

«Они зависимы эмоционально, финансово, часто физически и эта ситуация похожа на насилие в семье. Как бы это жестко не звучало, но самые мощные способы воспитания – через страх, стыд и вину. И на самом деле зависимость от этих условных «хозяев» как раз построена на страхе, стыде, отсутствии веры в выход и искаженное представление о норме. Для многих это единственная система, где эти люди хоть как-то встроены – здесь есть своя структура и какая-то предсказуемость. Но нельзя исключать, что там есть угрозы, шантаж, зависимость от алкоголя и психотропных веществ, которыми людей удерживают в буквальном смысле», – подчеркивает психолог.

Эксперты констатируют: во многих случаях попрошайничество – это следствие системных провалов. Безработица, отсутствие социальной поддержки, инвалидность, возраст, зависимость, психические расстройства – все это может в один момент превратить вчерашнего работника, родителя или соседа в человека, сидящего на тротуаре с протянутой рукой.

«Еще один момент: такой ненормированный рабочий день, как пару часов посидеть, попросить – это не очень сложно. Их обучают, как это делать, в какой интонации, как выглядеть внешне, как просить. То есть это не сложно и не нужно иметь какую-то квалификацию и многие соглашаются на это. Еще один момент – любая работа требует каких-то гарантий. В данном случае если ты попрошайничаешь под кем-то, есть гарантия того, что у тебя не заберут деньги, и ты будешь работать», – убеждена председатель правления Союза кризисных центров Зульфия Байсакова.

Что делать государству и нам, наблюдателям

Попрошайничество создает для общества дилемму: давая деньги, мы помогаем или поддерживаем систему? Ответ неочевиден. Возможно, лучшая помощь – не монета в ладонь, а поддержка необходимыми вещами.

«Если вы хотите быть полезным, то дайте осознанно – продукты, воду, предметы первой необходимости. Если душа лежит, то можно дать деньги, но без ожидания, что люди будут их использовать на какое-то доброе дело. И хочется сказать, что это не акт справедливости, а акт милосердия. На мой взгляд, если это делать от сердца в контакте с собой без вины и без иллюзий, то это имеет какую-то внутреннюю ценность. А если есть ощущение, что это манипуляция, то тогда важно признать, что это манипуляция и люди специально изображают из себя бедных-несчастных и тогда лучше не включаться в эту манипуляцию из чувства стыда, а сохранить свое «я» и отдать себе отчет, что я в данном случае подавать не буду», – рекомендует психолог Анастасия Стеблянко.

Однако глава Союза кризисных центров считает, что подавать – это все же неправильный подход.

«Если мы хотим, чтобы в нашем государстве все слои населения жили хорошо, мы не должны поддерживать этот процесс нечестного зарабатывания на ком-то, которые попрошайничают, тем самым подвергая опасности их жизнь, когда они бегают между машин, жизнь детей, которые находятся рядом», – убеждена Зульфия Байсакова.

Но что сделать для решения проблемы, если государственные меры по борьбе с попрошайничеством ограничены, а рейды полиции дают краткосрочный эффект? По мнению эксперта, нужно взяться за это комплексно: привлекать к ответственности профессиональных попрошаек, прекратить практику раздачи продуктов и сделать адресную помощь временной.

«Благотворительность должна быть из одного источника. Не так, что одному человеку помогла одна организация, вторая, третья. Поэтому надо, в конце концов, создать единую базу. А пособия не позволяют человеку решить все свои вопросы, они позволяют решить только те насущные проблемы, с которыми семья сталкивается на данный момент. Поэтому, на мой взгляд, нужно сделать временную адресную помощь. Все это систематизировать и сделать очень хорошее пособие, которое будет выплачиваться только до определенного времени. Тогда семья решит все свои вопросы и проблемы, когда будет знать, что больше от государства она не получит помощь», – заключила Байсакова.

Попрошайничество – все же не всегда трагедия, но и не всегда обман. Оно лежит на пересечении бедности, безысходности и криминального бизнеса. И пока общество закрывает глаза, улицы будут полны людей с протянутой рукой. Вопрос в том, готовы ли мы смотреть глубже и действовать, а не просто отворачиваться.

Автор: Дана Мансур